Accueil > Regarder > V&D décrypte des œuvres et des expos > Barthélémy Toguo. Déluge

Barthélémy Toguo. Déluge

Lier un grand mythe aux désastres actuels du monde, trouver un mode de représentation qui ravive les symboles et s’échappe du catastrophisme. Une installation majeure au Carré Sainte-Anne (Montpellier).

Barthélémy Toguo met en scène la situation alarmante du monde, ces formes contemporaines du déluge que sont la guerre, la migration, le dérèglement climatique, les épidémies, les menaces sur la vie animale ou humaine. Et cela en liant imaginaire, références aux mythes et réalité. Avec Déluge, une exposition de l’été 2016, élaborée pour un lieu et remplissant un seul et vaste espace, il actualise le mythe des textes babyloniens, bibliques et grecs de l’anéantissement de l’humanité et de sa possible renaissance.

La force de cette œuvre tient au mélange des symboles traditionnels que l’artiste recompose et de sa propre expression allégorique. Il puise dans un langage formel que l’on reconnaît immédiatement, à la fois réaliste et mystérieux, se référant aux images passées et à celles d’aujourd’hui, celles des drames de la migration quelles qu’en soient les causes.

Barthélémy Toguo est né au Cameroun en 1967 ; il vit et travaille à Paris et à Bandjoun, dans son pays natal, où il a créé un centre d’art et de rencontres afin de favoriser la jeune création africaine. Par la force de ses images, il est devenu rapidement un artiste internationalement reconnu [1] qui ne cesse d’universaliser ses propos, un artiste généreux et engagé dans le devenir de l’Afrique. Partant de l’histoire de Noé et de son arche, l’œuvre se fait parcours et mêle visuellement les images médiatiques d’aujourd’hui à l’interprétation du mythe. Les tableaux scandent les séquence successives : la menace, l’approche de la catastrophe, la violence des éléments, l’épuisement et la possibilité d’une renaissance.

Les immenses toiles peintes à l’encre et à l’aquarelle font sens chacune pour elle-même, mais elles sont liées les unes aux autres par les personnages, les couleurs, le graphisme. Si certaines œuvres, ainsi que les multiples cercueils anonymes de bois blanc placés au centre de l’installation, frappent par leur tragique, la pensée que l’artiste suggère dans ses peintures ne s’arrête pas à la dénonciation : elle affirme la possibilité d’une renaissance, le prospectif dominant sur le rétrospectif [2]. En s’engageant totalement dans son œuvre, l’artiste implique le visiteur dans sa vision et affirme une sorte de « principe renaissance », pour paraphraser Ernst Bloch.

L’exposition a exploité avec talent l’architecture du lieu, une église désacralisée, d’un seul et vaste volume, en y installant six ensembles :

–

Côté nord, six grandes aquarelles et encres sur toile (200x200) : les catastrophes et déluges d’aujourd’hui

– Côté sud, six autres grandes aquarelles et encres sur toile de même taille : le retour aux textes anciens, réinterprétés dans le vocabulaire d’aujourd’hui, ouvre à une possible renaissance

–

Côté chœur, une immense aquarelle sur toile (200x600) réalisée in situ en juin 2016 : des animaux, à l’image de ceux de l’arche, mais aujourd’hui en voie de disparition

– Côté entrée, une autre immense aquarelle sur toile de même taille, réalisée aussi in situ en juin 2016 : des mains toutes différentes accrochées à des barbelés ou placées derrière. Cette œuvre très forte suggérant un camp de réfugiés fait écho à une œuvre précédente « Head above water » où, à la suite d’une recherche sur Auschwitz et Birkenau, l’artiste a fait des mains semblables en forme de cartes postales sur lesquelles les gens écrivaient directement, leurs lignes se substituant aux barbelés

–

Au centre, cinquante-quatre cercueils, les 54 pays africains, plus un au milieu de l’espace symbolisant l’universalité, associant tous les autres pays du monde, les morts de toutes les catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme.

– Accrochés aux colonnes, des seaux multicolores remplis de fleurs en plastique, une reprise, qui s’avère ici très juste, de l’œuvre « Water dance » réalisée en 2015 pour le parc de Charlton près de Londres : des bassines plastique de toutes les couleurs — souvenirs de celles qu’enfant l’artiste voyait au bord des rares cours d’eau¬— célébraient l’importance de l’eau pour la planète.

***Quatre tableaux

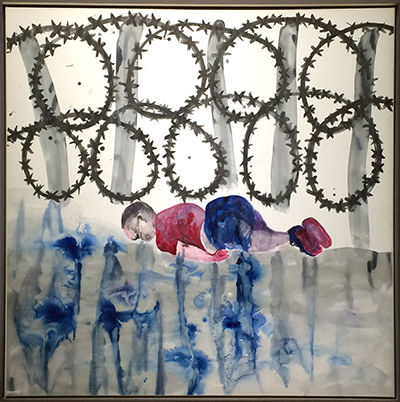

Cette peinture du petit Aylan, qui représente le drame de l’immigration, n’a rien à voir avec la simulation cynique et très critiquée de Ai Weiwei ; l’enfant porte encore les traces de la vie par ses couleurs et semble présent. Il repose sous un ciel rempli non de nuages, mais de bobines de fils barbelés ; c’est le temps de la menace ; le sort qui attend ceux qui ont réussi à passer est en suspens. Par les couleurs, le sol est fait tout autant de terre que d’eau. Tout est lié, mais incertain.

La maison, traitée sur le mode du dessin d’enfant avec son pignon, sa façade ressemblant à des visages, ses fondations imposantes, n’a pas échappé au déluge—mais est-ce de l’eau ?— ; elle est seule.

C’est la terre stylisée, sur le mode de « la maison brûle » du discours à l’ONU.

Les cinq figures humaines peintes en rouge de souffrance avec leurs clous plantés dans le crâne sont une représentation fréquente de la tête de l’artiste qui crie, symbole d’une humanité menacée par la montée du niveau des eaux.

L’arche et ses deux échelles qui symbolisent les deux rives de la Méditerranée ; des hommes, avec leurs clous, qui sont la réplique des précédents en train de se noyer ; la colombe et son brin d’olivier, mais le bleu ne peut cacher le rouge de la blessure ; une proue de navire ornée de pièces dorées, le prix du passage ; un fond strié comme dans un grand nombre de tableaux exposés, dont on ne sait si les traits sont en arrière-plan, en avant-plan, ou s’ils traversent objets et personnages : la limite d’un camp, la frontière de l’Europe terre promise, les signes d’un emprisonnement mental ou physique ; l’océan a la force d’un tsunami, mais il est aussi plein de ressources halieutiques.

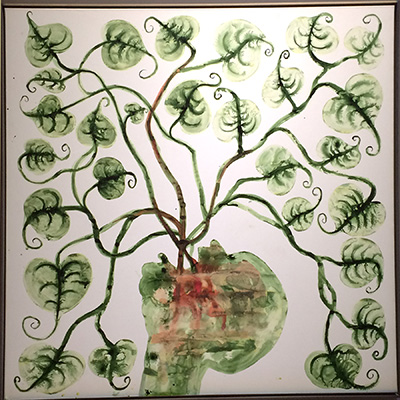

L’homme a la bouche ouverte vers le ciel ; son cri est une plante verte qui a pris racine en lui, la vie qui renaît et se dit, mais dont les racines sont marquées du rouge de la souffrance ; une vigne probablement comme dans le mythe.

Ainsi Barthélémy Toguo a pris le risque d’affronter le mythe du déluge, mais il l’a fait sur le mode de l’entrecroisement et de l’ambivalence : les interprétations des textes se mêlent aux images du présent ; le visage de l’artiste se mêle à la représentation des images anciennes ; le feu est celui de la terreur humaine ou naturelle, mais se trouve en-dessous des calebasses de la cuisine africaine ; l’eau est dévastatrice, peut venir à manquer, mais elle est à l’origine de la vie.

« Le déluge a toujours deux versants, le négatif et le positif. Mon espoir est de voir les hommes se ressaisir et trouver des solutions » confie l’artiste [3] pour qui l’Autre est la question centrale.

Jean Deuzèmes

**Voir video de l’exposition

>>

Retour page d’accueil et derniers articles parus >>>

>>

Recevoir la lettre mensuelle de Voir et Dire et ses articles ou dossiers de commentaires d’expositions, abonnez-vous >>>

Merci de faire connaître ce site dans vos réseaux.

>>

[1] Barthélémy Toguo a été l’un des quatre artistes retenus pour le Grand Prix Marcel Duchamp 2016. Il avait proposé 18 grands vases de porcelaine ornés de dessins, réceptacles emblématiques de l’eau pure, liés à la recherche médicale destinée à éradiquer les deux grands fléaux de l’Afrique : le Sida et Ebola. Lire

[2] « Les figures les plus novatrices que l’artiste peut engendrer n’ont-elles pas le double pouvoir de cacher et de montrer, de dissimuler l’ancien, de révéler les possibles les moins révolus, les moins advenus, comme un symbole de l’homme à venir ? » (Paul Ricœur, cité dans le flyer du visiteur)

[3] Source : catalogue de l’exposition